Worum geht es eigentlich in diesem Briefwechsel? Laska steht auf der Seite des Kindes, das frei geboren wird, dann aber so zugerichtet wird, daß es in der Gesellschaft funktioniert. Dagegen kann man platt einwenden, was Schmitz tatsächlich tut, etwa indem er auf die Muttersprache verweist, daß es ohne die Gemeinschaft, in die man hineingeboren wird, gar kein Leben geben könnte – kein „Individuum“. Laska wehrt sich dagegen, indem er nicht Traditionsvermittlung per se negiert, sondern ausschließlich gegen Traditionsvermittlung durch Ausbildung eines Über-Ich bzw. Charakterpanzers Einspruch erhebt (S. 135).

Schmitz scheint sein gesamtes philosophisches System (möglicherweise das letzte bedeutende, das je ein Mensch schaffen wird!) errichtet zu haben, um diese simple Einsicht von vornherein zu verhindern. Es ist bezeichnend, gewisserweise „unglaublich“, daß er gar nicht auf folgenden zentralen Einwand Laskas eingeht, sondern nur den Unterschied zwischen der Sprache und anderen „implantierenden Situationen“ erläutert. Laska:

(…) Ihre Auffassung, die Muttersprache sei Paradigma dafür, daß dem Individuum im Leben allgemein „ein lockeres Verhältnis für kritische und weiterführende Auseinandersetzung“ offensteht; dafür, daß also jede beliebige implantierende Situation (ich zitiere als Beispiel Ihre „Seelenfallen der katholischen Kirche“) insofern akzeptabel ist, als sie die (freilich immer nur teilweise mögliche) Emanzipation von ihr gestattet; diese Auffassung kann ich nicht teilen. Hier scheint mir der Kern unserer unterschiedlichen Positionen deutlich zu werden. Ich meine, mit dieser Behauptung der Gleichwertigkeit aller implantierenden Situationen (insofern, als sie alle gleichermaßen dem Individuum die Emanzipation von ihnen erlauben) gehen Sie genau dem Problem aus dem Wege, das zu exponieren ich bemüht bin. (S. 138)

Schmitz‘ ausweichen ist fundamentaler, als Laska hier nahelegt: Es gibt, so Schmitz, eine tiefreichende „einpflanzende Situation“, aus der man herauswächst, wie die Ursprungsfamilie, eine, in die man hineinwächst, wie die Ehe, und eine mehr oberflächliche bloß „einschließende Situation“, wie etwa eine Interessengemeinschaft. Sie alle bilden jeweils einen gemeinsamen Leib, d.h. man ist Teil einer gemeinsamen Situation und bildet einen „Kollektivleib“ durch nonverbale und verbale Signale. Entsprechend verschwimmt der Unterschied zwischen Subjekt und Objekt, dem Einzelnen und der Gemeinschaft. Gefühle sind für Schmitz keine bloßen subjektiven Zustände, sondern „ergreifende Mächte“, insbesondere aber ein soziales Geschehen, an dem wir teilhaben.

Für die Problematik des Kindes mit seinen Bedürfnissen bleibt zwar durchaus Platz, aber die Problematik wird konturlos und gerät aus dem Fokus. Es sei an Laskas Auslassung über Stirners „Eigner“ in seiner 3. Stirner-Studie erinnert:

Das Übel bestehe [Stirner zufolge] also darin, „daß unsere ganze Erziehung darauf ausgeht, Gefühle in uns zu erzeugen, d.h. sie uns einzugeben, statt die Erzeugung derselben uns zu überlassen, wie sie auch ausfallen mögen.“ Die letzteren wären [so Stirner] „eigene“, wären Gefühle, deren „Eigner“ ich bin. Die ersteren wären mir, obwohl zunächst fremd, durch die Art ihrer Implantation bald „heilig“; ich wäre nicht ihr Eigner, sondern von ihnen abhängig, von ihnen „besessen“.

Schmitz „Neue Phänomenologie“ ist eine Feier des Besessenseins bzw. sieht in ihr die Erlösung vom Grundübel des europäischen Sonderentwicklung:

Hermann Schmitz macht für das 5. vorchristliche Jahrhundert zwei noch konkurrierende Körper- und Gefühlskonzepte aus. Darin kündigt sich ein epochaler Bruch in der europäischen Geschichte des menschlichen Selbstverhältnisses an. In der älteren Auffassung, wie sie etwa in Homers Ilias zu greifen ist, sind Gefühle für den Betroffenen „einbettende und durchdringende Atmosphären“ „nach Art des phänomenalen Klimas oder Wetters“, also etwas, „das spürbar umgreifend und doch gestaltend in der Luft liegt“. Diese raumumgreifende Mächtigkeit von Gefühlen hat ihre Resonanzen nicht im Gehege einer Seele, sondern unmittelbar im thymos und in der phrin, der Brust- und Zwechfellgegend, die als Regungsherde und Resonanzzonen von den Gefühlen ergriffen, gepackt, umlagert, umhüllt, durchdrungen und in einen schwellenden, aufwallenden, gerinnenden, ziehenden oder pulsierenden Zustand versetzt werden. Dagegen wird schon in der Odyssee eine andere, langfristig wirksame Entwicklung eingeleitet. Gefühle werden in eine Sphäre personaler Selbständigkeit eingehegt, sie werden gewissermaßen zu Regungen der ersten Person Singular verwandelt, die am Ausdrucksverhalten abzulesen sind. Damit wird eine scharfe Trennung von innen und außen konstruiert, die auch ein Verhehlen und Beherrschen der Gefühle erlaubt. Möglich wird dadurch eine Theorie von Gefühlen als Urteilen und mithin eine ethische Regulierung der Gefühle, die ihre Instanz in der vernünftigen Erkenntnis und Einsicht hat und eine autonome Selbststeuerung voraussetzt. Dieser Stand ist ungefähr mit Platon und Aristoteles erreicht. (Hartmut Böhme)

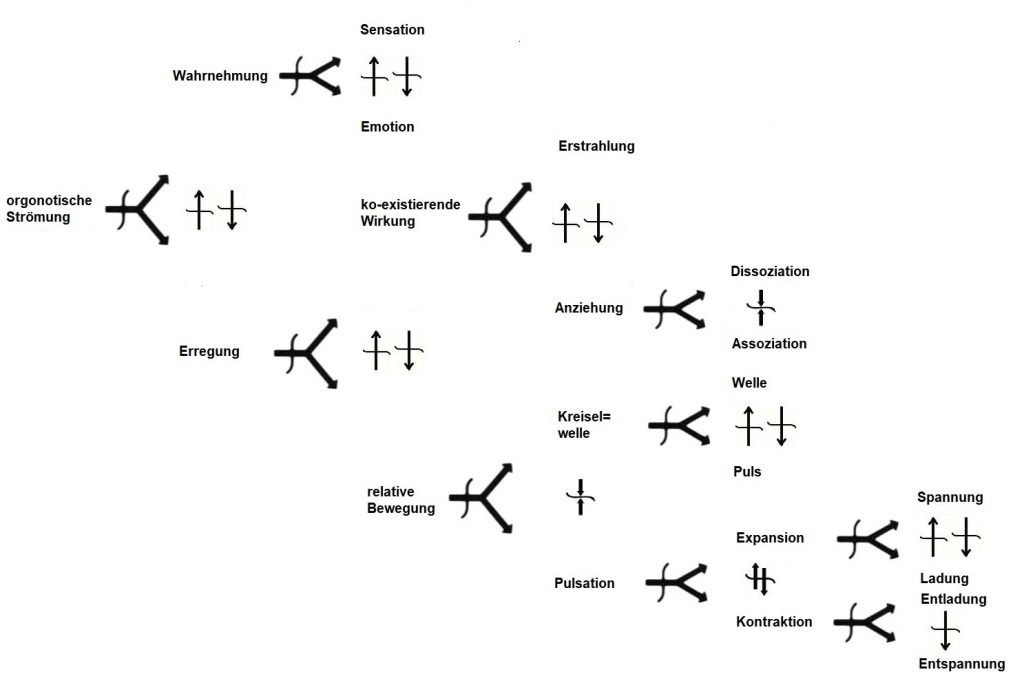

Entsprechend ordnet Schmitz Laska ein! Wobei bezeichnend ist, daß BEIDE Anschauungen, die Laskasche und die Schitzsche, orgonomisch sind. Für die Laskasche „Selbstregulierung“ ist das selbstredend! Aber auch die Schmitzsche: sie beschreibt mehr oder weniger die Gleichung des orgonotischen Kontakts:

Von daher ist dieses Buch für jeden Orgonomie-Interessierten ein Muß. Man ringt mit den beiden Protagonisten, insbesondere hadert man natürlich wirklich ständig mit Schmitz, aber…