Reichs Orgon kann man nur vom ungepanzerten Leben her verstehen. Das Orgon funktioniert weder mechanisch (Aktion und Reaktion) noch mystisch (überweltliche „Wirkstrukturen“), also nicht sozusagen „nach Befehl und Gehorsam“, sondern es bewegt sich spontan aus sich selbst heraus, ist sozusagen „eigen“. Darüber hinaus sind das Ich und das Orgon Abstraktionen (Max Stirner: Der Einzige und sein Eigentum, reclam, S. 381; Reich: Äther, Gott und Teufel, S. 146) und gleichzeitig „alles in allem“, „kein bloßer Gedanke, aber Ich bin zugleich voller Gedanken, eine Gedankenwelt“ (Stirner, ebd.). Es geht um Induktion, nicht ums Ableiten. Wenn ich induktiv auf etwas schließe, werde ich immer abstrakter, dabei gleichzeitig aber auch konkreter. Nach einer langen romanhaft-impressionistischen Erzählung schält sich schließlich eine Reihe von Abstraktionen heraus, die zum Täter führen: Mann –> Kaukasier –> Linkshänder –> Bauarbeiter –> Anton Soundso! Wie im Kriminalfall werde ich des leibhaftigen Täters habhaft. Während ich mich beim umgekehrten, deduktiven Vorgehen in begrifflichen, vagen Chimären verfange. Verschwörungstheoretiker gehen so vor und landen schließlich in den formlosen Nebeln eines Wolkenkuckucksheims, in dem sie und ihre Anhänger in alle Ewigkeit folgenlos rumstochern.

Das Orgon ist somit nicht schlichtweg identisch mit irgendwelchen „anderen“ Lebensenergie-Konzepten (Qi, Prana) oder dem „Äther“, also keine mystische Vision, auch kein mechanisches (bzw. „hydrodynamisches“) Modell, sondern nur unmittelbar, unvermittelt in der Beobachtung und im Experiment greifbar. Beispielsweise war der „Äther“ im 19. Jahrhundert bloß der Lückenbüßer für eine Leerstelle im mechanistischen Weltbild (die elektromagnetischen Wellen brauchten ein mechanisches Medium, so wie Wasserwellen Wasser benötigen).

Das letzte, was Reich wollte, war ein weiteres „Weltmodell“ zu präsentieren, genausowenig wie Max Stirner eine weitere „Philosophie“, eine weitere Fiktion neben all die anderen zur bunten Diskussion stellen wollte. Beiden ging es nicht um ein neues „Paradigma“, d.h. um eine neue Sicht auf die Welt oder eine neue „Brille“, sondern eben um das Absetzen aller „Brillen“. Es ging um – Verflüssigung: Bernd A. Laskas „Liquidar Super-Ego Radicalmente“, um das Ausschalten „bloßen Denkens“, d.h. des Über-Ichs = der Panzerung.

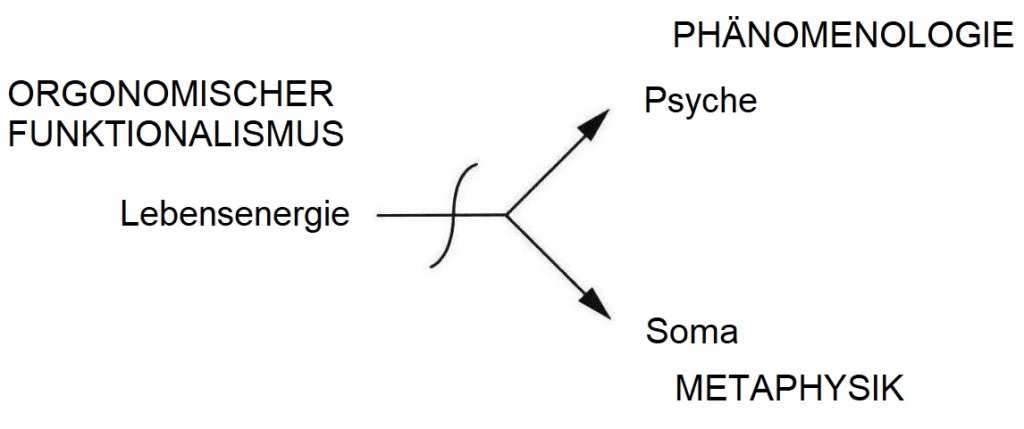

Eine Parallele in der Philosophiegeschichte wäre die Phänomenologie. Ähnlich wie Ernst Mach in der wissenschaftlichen Theorie (Stichwort „Ereignis“) erhob Edmund Husserl den Anspruch die gesamte Philosophie neu anzufangen, indem er beim unmittelbar Gegebenen frisch ansetzt und vom gegebenen Phänomen selbst ausging. Es sei auch darauf verwiesen, daß zuvor Goethes naturwissenschaftliche Forschung eine „Phänomenologie der Natur“ war. Er strebte danach die archetypische Struktur des Phänomens durch die menschliche Vorstellungskraft zu offenbaren, entsprechend der Platonischen Ideenschau bzw. der Husserlschen „Wesensschau“ (Brent Robbins: The Delicate Empiricism of Goethe: Phenomenology as a Rigorous Science of Nature, 2015).

Es geht darum, zu den „Sachen selbst“ zu gelangen, ohne daß sie durch Vorentscheidungen oder Vorurteile verzerrt werden. Aber was sind „Vorentscheidungen oder Vorurteile“ anderes als letztendlich das „Über-Ich“ bzw. die Panzerung? Entsprechend hätte Reich zu allen Phänomenologen gesagt, diese wären schlichtweg „gepanzert“ und hätten entsprechend gar keinen Zugang zu den „Phänomenen“. Husserl selbst attestierte er „Zwangsgrübelei“ (Äther Gott und Teufel, S. 43). Ohne die Berücksichtigung der Panzerung muß jedwede Art von Phänomenologie Illusion bleiben. Das impliziert natürlich auch eine hypothetische Kritik an Stirner selbst, wobei umgekehrt natürlich jeder Stirnerianer darauf hinweisen wird, daß die „essentielle oder archetypische Struktur des Phänomens“ doch auf die Welt der bloßen Begriffe verweist, die Stirner überwinden wollte.