Wenden wir uns Töpfers Buch Pan-Agnostik von 2023 zu (Für ein theistisch-agnostisches Bündnis im Kampf gegen den Great Reset und Transhumanismus. Erscheinungsformen der Metaphysik und deren Wertlosigkeit für die Existenz).

Auf ein und derselben Seite zu schreiben, daß die Evolution „ein lächerliches Märchen ist“ und gleichzeitig zu behaupten, „die Existenz Gottes in Frage zu stellen (…) wäre ja dermaßen eine Dummheit zum Quadrat, wie man es sich gar nicht vorstellen kann“ (S. 24) – dazu gehört schon Chuzpe! Ich frage mich ernsthaft, welche merkwürdige Verstrickung einen Menschen mit derartigen Ansichten ausgerechnet zu LaMettrie, Stirner, Reich und Laska geführt hat. Zumal er auch noch explizit den Ironisten und Autor der Naturgeschichte der Seele, LaMettrie, als Zeugen Gottes heranzieht und wie folgt zitiert: „Damit will ich nicht sagen, daß ich die Existenz eines höchstens Wesen in Zweifel ziehe; mir scheint im Gegenteil, daß der höchste Grad der Wahrscheinlichkeit für sie spricht“ (S. 25).

Mit jeder Seite wird es schlimmer, denn mit einer verqueren Dialektik bringt es Töpfer nicht nur fertig, LaMettrie als Theisten dastehen zu lassen, sondern darüber hinaus die Theisten gegenüber den Atheisten mit Hilfe Stirners zu verteidigen: während die Atheisten ein Nichts verträten, verträten die Theisten ein Etwas, wenn auch nur einen Gedanken. „Man mag ihn wie Max Stirner als ‚Sparren‘ oder als ‚Spuk‘ bezeichnen, aber dennoch ist dieser Gedanke in der Welt: in den Köpfen der Theisten“ (S. 26). – Man kann dem Wesentlichen nicht radikaler ausweichen, dem LSR-Projekt nicht hinterhältiger die Beine wegziehen!

Um dem ganzen die Krone an Absurdität aufzusetzen schreibt Töpfer über sich selbst:

Die Frage nach der Existenz Gottes und Gott selbst ist für den Agnostiker [womit Töpfer stets sich selbst meint!] nicht interessant, denn er sieht in einem solchen Gedanken keinen Sinn und keinen Nutzen. Er sieht keinen Grund dafür sich mit diesem Gedanken überhaupt zu beschäftigen. (S. 25)

Für LaMettrie, Stirner, Reich und Laska war das die einzige Frage, die überhaupt von Interesse war! Es geht schließlich um das Über-Ich und die mystische Fehldeutung der „vegetativen Strömung“ aufgrund des Über-Ich! Aber Töpfer wirkt wie taub gegenüber dem eigentlichen Thema seines Buches. Es geht immer nur um die Verarbeitung von „Information“ und um den kleinkrämerischen „Nutzen“, so als handele es sich um ein Softwareproblem bei einem Roboter. („…durch Theismus an mehr Informationen rankommen. Aber den ‚Glauben an Gott‘ als ‚Kraft‘ brauche ich nicht“ [S. 58].) Entsprechend wird der Theismus rein rationalistisch betrachtet, statt nach den Gefühlen zu fragen. Selbst da, wo es um Autonomie (Selbstregulierung) und Heteronomie (Über-Ich) beim Theismus geht, verfehlt Töpfer den Knackpunkt. Er erläutert, daß die theistische Herangehensweise an Gott auf eine „Abwesenheit des Subjekts“ hindeute:

Das ist keine Psychologisierung, sondern logisch: Das Subjekt wendet sich ganz offenbar an etwas außer sich Liegendes, das heißt an ein Objekt, im vorliegenden Falle möglicherweise ein Personalobjekt. Das Objekt befindet sich offenbar nicht im Subjekt. (S. 44)

Ich kann aber prinzipiell nur auf ein Objekt hören! Unser Innenleben ist verinnerlichtes Sozialleben. Ohne dieses hätten wir gar kein Ich, „auf das wir hören können“, wären kein Subjekt, sondern nur reiner unreflektierter Affekt.

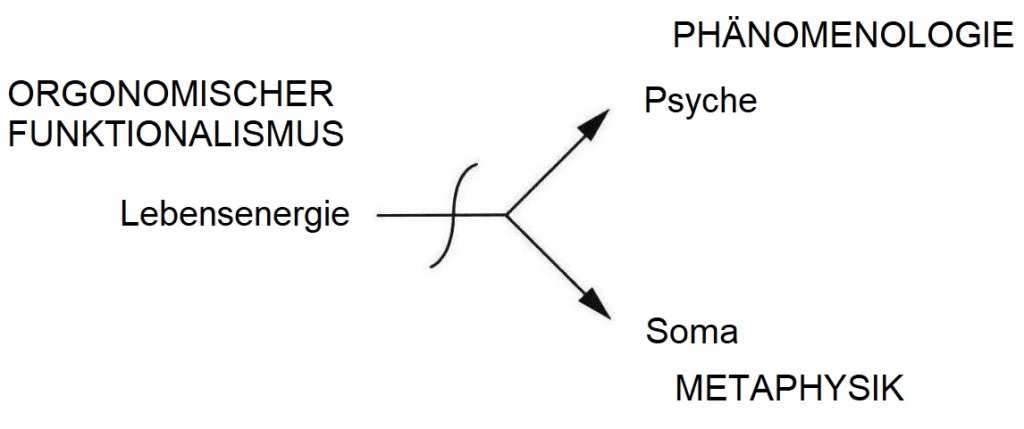

Einerseits ist, wie wir gesehen haben, für Töpfer die Existenz Gottes absolut evident, andererseits meint er mit „Gott“ „immer alles metaphysisch und spirituell Fremdregulierende“ (S. 55). Dieser Widerspruch ist nur möglich, weil er von seiner ganzen Denkungsart gar nicht erfassen kann, was Gott ist: einerseits die mystifizierte vegetative Strömung, die uns antreibt, und andererseits das hypostasierte Über-Ich. Je nachdem ist das entweder „Gott“ oder der „Teufel“. Stattdessen verfängt sich Töpfer in nicht enden wollenden Spitzfindigkeiten.

Dabei wäre es so einfach! Man schaue sich Reichs Buch Äther, Gott und Teufel an und vergegenwärtige sich, daß der Erzatheist Reich den Theisten durchaus ein „Bündnis“ angeboten hat und zwar zum Entsetzen seiner treuen Schüler. Immerhin konnte er nachvollziehen, daß es etwas „jenseits“ der Alltagserscheinungen gibt, wenn auch nicht mystisch und ungreifbar „wie in einem Spiegel“, aber Reich hatte doch einen gemeinsamen Boden mit den Theisten gefunden – im Gegensatz zum Verhältnis zu den mechanistischen Materialisten. Daß sich Töpfer als letzterer erweist und sich dann auch noch auf die mechano-mystischen „Gottesbekenntnisse“ von Einstein und Planck beruft (S. 23f), für die Gott ein bloßer Lückenbüßer ist wie einst für die „gefühllosen“ Deisten des 18. Jahrhunderts, für die die Welt ein perfektes Uhrwerk war, daß zwar einen Schöpfer erforderte, der sich danach aber zur Ruhe setzen konnte…