Die Korrespondenz zwischen Hermann Schmitz und Bernd Laska ist allein schon deshalb interessant, weil sie auf verblüffende Weise ziemlich genau den Konflikt zwischen den Psychoanalytikern und Reich wiederholt.

Wie in den 1920er Jahren in Wien und Berlin geht es auch hier um eine neue „Ich-Psychologie“. Nicht von ungefähr will Schmitz Laskas Ausdruck „rationales Über-Ich“ durch den Begriff „rationale Ich“ ersetzt sehen (S. 275). – Schmitz diagnostiziert am Anfang des europäischen Denkens eine Art Zersplitterung des menschlichen Innenlebens, bei der alles, ob in uns oder in unserer Umgebung, als ein Sammelsurium objektiver Dinge betrachtet wird, zwischen denen sich ein Kampf um Vorherrschaft abspielt. Um das Jahr 1800 kam es zu einer entscheidenden Wende, als die „subjektiven Tatsachen“ entdeckt wurden, aber weiterhin alles wie „objektive Dinge“ behandelt wurde. Das Subjekt ist damit einerseits „ich selbst“, andererseits aber, da objektiv ungreifbar, zerrinnt es zu einem Nichts. Mit diesem „Ich hab‘ mein Sach‘ auf nichts gestellt!“ (Stirner) begann, so Schmitz, der Nihilismus, dessen zerstörerische Kraft wir heute in einer immer haltloseren und „kindischeren“ Gesellschaft hautnah miterleben. Ironie und Zynismus, entsprechend der angeschnittenen Entfremdung am Beginn des europäischen Denkens, und das alles beherrschende Machtspiel beginnen buchstäblich alles zu atomatisieren.

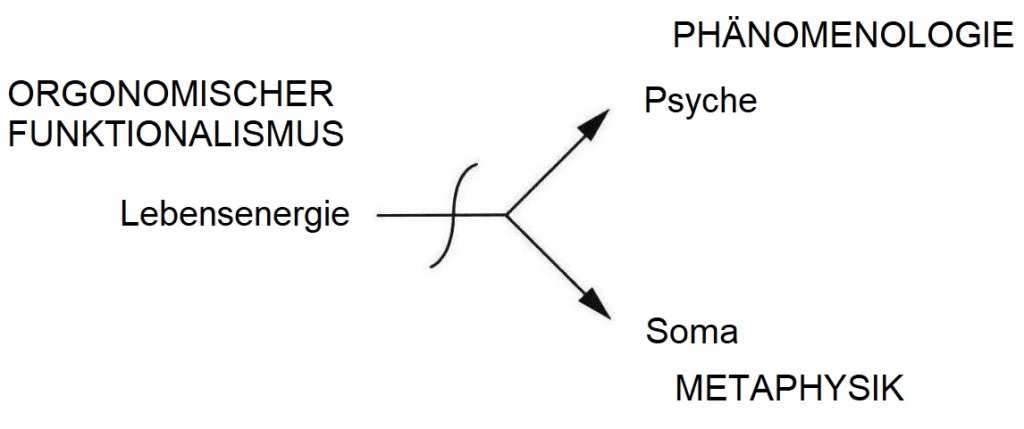

Ähnlich den „Ich-Psychoanalytikern“ zu Reichs Zeiten, die die „objektivistische“ Libido durch Soziologie (das Einbinden des Individuums in die Gemeinschaft) ersetzten, versucht Schmitz unter Wahrung der kritischen, aufklärerischen Distanz, die dem europäischen Projekt inhärent ist, die beschriebene Spaltung aufzuheben, indem er dem „Heiligen“ bzw. dem „unbedingten Ernst“ eine erneute Chance gibt, vor allem aber, indem er auf die „einpflanzenden Gesamtumstände“ setzt, bei denen der Unterschied zwischen Subjekt und Objekt weitgehend aufgehoben ist, d.h. imgrunde setzt er auf eine Einbindung in die Gemeinschaft, wie sie beispielsweise beim Spracherwerb gegeben ist. Das erinnert sehr an die Entwicklung der Psychoanalyse sozusagen „jenseits des Ödipuskomplexes“, insbesondere mit ihrem Fokus auf Frühstörungen, die Mutter-Kind-Bindung etc.

Laska hingegen beharrt darauf, daß das Ich unter dem Druck von außen zersplitterte, indem es dieses Außen in Gestalt des „irrationalen Über-Ichs“, einer nicht mehr kritisch hinterfragbaren inneren Instanz, aufnahm. Die heutigen Verhältnisse sind, so Laska, nicht etwa auf Stirner zurückzuführen, der universell als der bzw. das Böse hingestellt wird, sondern auf dessen „Bewältigung“ durch insbesondere Marx und Nietzsche. Laska versucht aber immerhin eine Brücke zu Schmitz zu schlagen, indem er erstens bestimmten „implantierenden Situationen“ durchaus nicht die Notwendigkeit abspricht und zweitens auf eine hier noch nicht genannte, dritte Instanz bei Schmitz neben dem Heiligen und der einpflanzenden Situation verweist: den „starken Daimon“, also so etwas wie einen autonomen inneren zielgerichteten Antrieb. Dieser Daimon dürfe, so Laska, nicht unterdrückt, sondern müsse gehegt und gepflegt werden, durchaus auch durch „implantierende Situationen“, um „Eigner“ im Sinne Stirners aufwachsen zu lassen.

Schmitz wendet ein, daß ein „starker Daimon“ nur bei wenigen Menschen anzufinden ist und, hätten alle ihn, gäbe es nur ein Hauen und Stechen zwischen lauter Rechthabern. Außerdem habe auch beispielsweise Hitler einen „starken Daimon“ besessen, dieser sei also nichts von vornherein Positives. Das erinnert fatal an das Menschenbild der orthodoxen Psychoanalytiker: der Mensch als sadomasochistisches Tier, das durch das Heilige und „implantierende Situationen“ gebändigt werden muß, bzw., bei den Neo-Psychoanalytikern, der Mensch als formbare Masse, der an die Hand genommen werden muß.

Übrigens ist Laskas Verständnis von „Daimon“ sehr irreführend, denn der „Dämon“ entspricht eher den „isolierten Über-Ich“, wie ihn Reich beim triebhaften Charakter beschrieben hat. Er steht keineswegs für einen starken inneren Kern. Beispielsweise meint Schmitz Goethe haben einen schwachen Daimon besessen.

Wie gesagt: das ganze wirkt wie eine um hundert Jahre versetzte Debatte zwischen den Psychoanalytikern (Schmitz) und Reich (Laska)! Sie wirft übrigens auch ein Licht zurück auf die 1920er Jahre. Schmitz zufolge ist es „Stirner: Ich gegen eine fremde Welt“, während es für Laska „Stirner: Ich gegen das Fremde in mir“ ist. Genauso wie Schmitz dachten die Psychoanalytiker damals: den „schizoiden“ Menschen mit der Welt zu versöhnen, während Reich der „Schizophrene“ war, der gegen die Welt wütete.