Eckardt Tolle ist gegenwärtig der bekannteste Vertreter einer bestimmten Form von Mystik, dem Monismus. (Eine drastisch andere Art von Mystizismus findet sich beispielsweise in der „dualistischen“ Hare Krishna-Bewegung.) Kurz gesagt werden im Monismus alle Probleme gelöst, indem man realisiert, daß „alles eins ist“ – d.h. gar keine Probleme existieren. Wie Agehananda Bharati, ein europäisch-stämmiger Philosoph, der den „Advaita“ (die „Nicht-Dualität“) in Indien praktiziert hat, in einem Forum ausführt hat, bleibt an sich nur das linguistische Problem, die monistische Erfahrung irgendwie in Worte zu fassen. Was kommt, ist durchweg ein unglaublich hohles, dummes Gestammel ohne Sinn und Verstand – a la Eckardt Tolle. Die Erfahrung der „Alleinheit“, die zweifellos echt ist, löst keinerlei äußere Probleme. Nicht einmal die inneren! Will sagen: wer vorher ein Arschloch war, wird nach der „Erleuchtung“ ein Arschloch bleiben. Wie sollte es auch anders sein, wenn eh alles eins ist?!

Ich führe das an, weil es Leute gibt, die die Orgonomie partout spirituell aufmotzen wollen. Und da Dualismus (die Beziehung der Seele zu Gott, dem fundamental anderen) denkbar „unorgonomisch“, nämlich „ödipal“, zu sein scheint, wenden sie sich dem Mahayana-Buddhismus („die Leere“), dem hinduistischen Advaita (Atman = Bahman) oder beispielsweise Eckardt Tolle zu. Tatsächlich ist es so, daß sich diese monistischen „Lehren“ und die Orgonomie zwar abstrakt-konzeptionell ziemlich nahe stehen, aber das ist vollkommen bedeutungslos. Oder wie Agehananda Bharati ausführt: als praktische Meditation mögen diese „Wege“ Erfüllung schenken, doch aus philosophischer Warte, folgt aus ihnen nichts – außer das erwähnte Tollesche Gestammel. Die großartige indische Kultur, die ich über alles liebe, ist, so Agehananda Bharati, nicht wegen, sondern trotz dem Advaita entstanden.

Damit könnte man die Sache auf sich beruhen lassen. Sollen die Leute doch meditieren, wie es ihnen Spaß macht und ein „kontemplatives Leben“ führen. Doch leider kann man sich die Sache nicht so einfach machen. Wie ich in Die Massenpsychologie des Buddhismus ausgeführt habe, kommt es durch diese Meditationspraktiken und die gesamte Lebenshaltung zu einer verhängnisvollen Umstellung des Gefühlslebens, die man beispielsweise auch bei Cannabis-Konsumenten findet und die eine Orgontherapie verunmöglicht: die dauerhafte Umwandlung von Emotionen („Du und ich“, „Dualismus“) in Sensationen („Monismus“). Anders als Agehananda Bharati behauptet, findet also doch eine gewisse charakterliche Umstrukturierung statt.

In dem, hier paraphrasierten, Forumsbeitrag, wird die Auseinandersetzung einer ungenannten Frau mit dem Tibetischen Buddhismus zitiert. Die betreffende Netzseite gäbe es nicht mehr. Ich möchte das ganze als perfekte Illustration des hier gesagten und als unabhängige Bestätigung meines oben verlinkten Aufsatzes über den Buddhismus anbringen:

Zu dem, was bei den spirituellen Lehrmeistern in ihren Erörterungen fehlt, gehören für mich die EMOTIONEN und gesunde Beziehungen mit der alltäglichen Realität oder wichtigen Menschen in deinem Leben. Man erhält zwar Hinweise eine gewisse Ordnung in seinem Leben aufrechtzuerhalten, wie seine Räumlichkeiten sauberzuhalten, aber das wirkt auf mich, als ob man das Leben in etwa wie ein ROBOTER führen sollte und der „wirklich wichtige Teil“ des Lebens darin besteht, auf dem Meditationskissen zu sitzen und über das Leiden zu meditieren oder in die „Erleuchtung“ wegzudriften.

Als ich 1979 den Richen Ter Dzo wangs in Clement Town beiwohnte, traf ich Lehrmeister X.

Er machte häufig Witze darüber, was er am Dzogchen (eine nicht-dualistische Praxis) so sehr schätze: wenn das Leben beschwerlich werde, könne er einfach auf dem Dzogchen-Knopf drücken und nichts würde mehr irgendetwas Schmerzhaftes beinhalten. Wenn dich Zweifel plagen, drifte sozusagen einfach weg.

Es ärgerte mich, daß er dafür eintrat, der Realität und moralischen oder emotionalen Herausforderungen nicht entgegenzutreten, sich nicht mit ambivalenten Gefühlen auseinanderzusetzen, sondern ihnen auszuweichen. Für mich war das ganze extrem fragwürdig hinsichtlich der Moral und gefährlich in Hinsicht auf das Gefühlsleben.

Ja, er war damals ein junger Heißsporn, vielleicht ist er jetzt ein gewöhnlicher schrecklicher alter Narzißt oder ein reifer Erwachsener. Ich weiß es wirklich nicht. Aber er schien seine Ideen von seinen tibetischen Lehrern übernommen zu haben, so daß ich mich frage, wie vernünftig er sein konnte, wenn alles um ihn herum moralisch fragwürdig gewesen war.

Offenbar werden Emotionen von all den Leuten, die sich der Sache der Erleuchtung gewidmet haben, abgewertet. Entweder werden Emotionen ignoriert wegen einer überwältigenden intellektuellen Leistungsfähigkeit oder sie sind etwas, was überwunden werden oder in nicht-emotionale Zustände der Achtsamkeit überführt werden muß. Es scheint mir, daß Emotionen der Kern dessen sind, was am Samsara als schlecht erachtet wird und hier, glaube ich, haben sich diese spirituellen Lehrmeister als am meisten emotional gestört erwiesen.

Es scheint hier auch um eine Rechtfertigung der eigenen Stellung zu gehen. Da sind einerseits die, die sich entschließen das Samsara zu verlassen, und andererseits soll es Drohnen geben, wie die Bediensteten in Tibet, von denen verlangt wird für jene aufzukommen und für sie zu sorgen, die sich dem gewöhnlichen praktischen Leben entziehen.

June Campbell spricht über die Geschichte des Denkens, in deren Verlauf den sogenannten Fakten Wert beigelegt wurde, jedoch nicht der emotionalen Realität, da Gefühle historisch als bloß weiblich abgewertet wurden.

Ich glaube, daß Leute, die in Zustände der „Erleuchtung“, nicht-dualistische Zustände oder Zustände der Seligkeit gehen, sowohl ein gesundes emotionales Leben als auch ein praktisches Leben benötigen und daß Erleuchtungszustände andernfalls für die Person, die sie erfahren, ungesund und gefährlich sind und auch für die Leute in ihrer Umgebung, die in die Lage geraten könnten, für eine „realitätsuntüchtige“ Person sorgen zu müssen.

Der Weg zur Gesundheit (d.h. zur orgastischen Potenz) bedeutet immer mehr Angst ertragen zu können. Man traut sich mehr, wodurch sich der Organismus zunehmend öffnet und es kommt entsprechend zu weniger „Rückstau“ (= Angst). In der Meditation wird diese Angstbewältigung umgangen und durch eine Scheinexpansion ersetzt. Das wird beispielsweise in diesem Aufsatz beschrieben.

Angst bedeutet, daß aus dem Kern Energie nach außen strömt, die bei „ängstlicher“ Kontraktion zurückgestaut wird („Stauungsangst“). Wenn die Expansion langsam aber sicher nachläßt, verschwindet auch die Angst. Die „Angstlosigkeit“ wird dann als Scheinexpansion empfunden. Das tritt beispielsweise auf, wenn man Antibiotika nimmt. Krebspatienten sind im Endstadium erstaunlich „gutgelaunt“. Für die indischen „Weisheitslehrer“ ist Leid schlichtweg inexistent. Beispielsweise habe der „Gottmensch“ Christus niemals gelitten.

Neuere Forschungen zeigen, daß es bereits nach achtwöchiger regelmäßiger Meditationspraxis zu strukturellen Veränderungen im Gehirn kommt. Während sich bei den Versuchsteilnehmern die Dichte der Grauen Substanz im Hippokampus und anderen Hirnregionen vergrößerte, nahm sie in der Amygdala ab. Die Zunahme der Dichte betrifft Hirnregionen, die mit „Re-Flektion“ zu tun haben: Erinnerung („re-mind“, „re-member“), Selbst-Beobachtung und Rück-Sichtnahme. Die Abnahme der Dichte betrifft die beiden Mandelkerne (Amygdala).

Die Amygdala ist wesentlich an der Entstehung der Angst beteiligt und spielt allgemein eine wichtige Rolle bei der emotionalen Bewertung und Wiedererkennung von Situationen sowie der Analyse möglicher Gefahren: sie verarbeitet externe Impulse und leitet die vegetativen Reaktionen dazu ein. Eine Zerstörung beider Amygdalae führt zum Verlust von Furcht- und Aggressionsempfinden und so zum Zusammenbruch der mitunter lebenswichtigen Warn- und Abwehrreaktionen. Forschungsergebnisse aus dem Jahr 2004 deuten darauf hin, daß die Amygdala an der Wahrnehmung jeglicher Form von Erregung, also affekt- oder lustbetonter Empfindungen, einschließlich des Sexualtriebes beteiligt sein könnte.

Nun, wirklich jede längere Tätigkeit verändert das Gehirn, beispielsweise haben Taxifahrer einen ausgesprochen großen Hippokampus, weil sie sich ständig erinnern und im Raum orientieren müssen. Entsprechend weisen die obenerwähnten hirnstrukturellen Veränderungen darauf hin, daß die Meditation zu genau dem führt, was ihre Vertreter von jeher behauptet haben: zu größerer Selbstkontrolle und weniger „Triebhaftigkeit“.

Dies wird auf ähnliche Art und Weise erreicht, wie der Schizophrene mit seinen anstürmenden Erregungen fertigwird: durch Augenpanzerung. Beim Schizophrenen ist die okulare Panzerung der letzte Rückzugspunkt des Organismus vor dem endgültigen Abgleiten in die Psychose, der letzte Damm, der vor der „Überschwemmung“ des Organismus mit alles zerstörender Angst schützt. Der Meditierende nutzt einen ähnlichen Mechanismus, um seine existentielle Angst zu überwinden und „Ruhe zu finden“.

Dieses Festklammern hat der indische Meditationslehrer Ramana Maharshi sehr schön beschrieben:

Während einer elementaren Todesangst habe er sich [im Alter von 16 Jahren] mit der Frage beschäftigt, was im Tod stirbt. Er sei zu der Antwort gekommen, daß zwar der Körper sterben möge, jedoch nicht der Geist bzw. das Bewußtsein. Später sagte er zu dem Erlebnis: „Das Selbst war etwas sehr Reales, das einzige Reale in meinem derzeitigen Zustand, und die gesamte bewußte Aktivität meines Körpers konzentrierte sich auf dieses Selbst. Seither ist die faszinierende Kraft dieses Selbst im Mittelpunkt meiner Aufmerksamkeit geblieben […] Das Aufgesaugt-Sein in das Selbst dauert seitdem ohne Unterbrechung an. Andere Gedanken erscheinen und verschwinden wieder, ähnlich wie die Noten eines Musikstücks, aber das Selbst ist wie ein Grundton unter den anderen Noten stets vorhanden und mischt sich mit diesen. Auch wenn mein Körper vom Reden, Lesen oder was auch immer eingenommen ist, ist mein ganzes Sein nicht minder auf das Selbst zentriert. Vor dieser Krise vermochte ich das Selbst nicht klar wahrzunehmen, und ich fühlte mich nicht bewußt vom Selbst angezogen.“

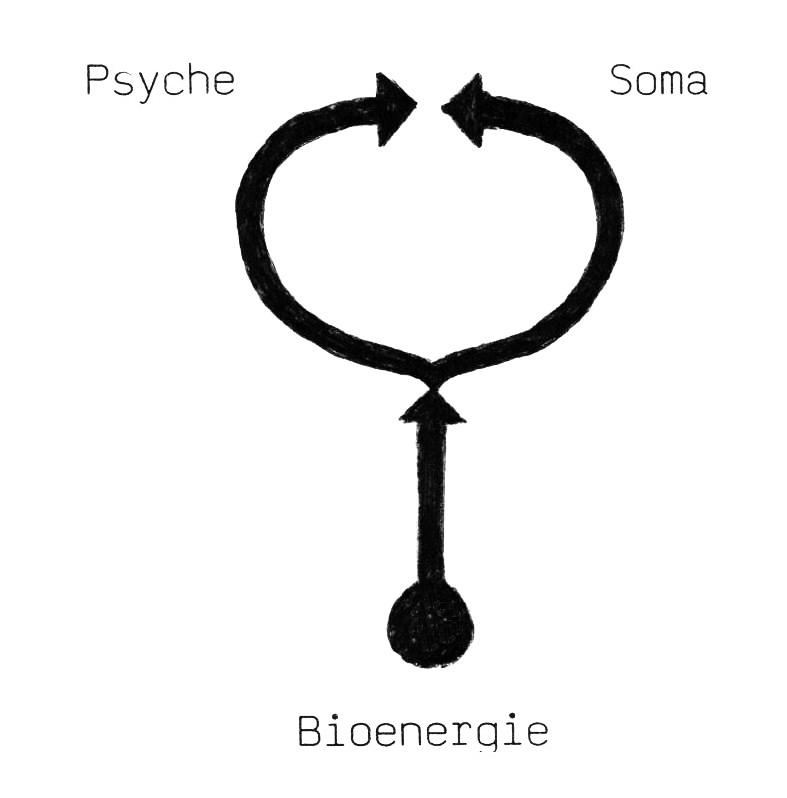

Das ganze kann man wie folgt funktionell beschreiben:

Charakteristischerweise ist Ramana Maharshi der „Berufskrankheit“ der indischen Heiligen erlegen: Krebs! Irgendwann war die somatische Erregung derartig kompromittiert, daß der Mann bei lebendigem Leibe verfault und mit dem milden Lächeln Buddhas krepiert ist.

Zu diesen Ausführungen paßt auch folgender Hinweis aus dem oben zitierten Wikipedia-Beitrag:

Primaten, denen die Amygdala zu Testzwecken entfernt wurde, können zwar Gegenstände sehen, sind aber nicht mehr in der Lage, deren gefühlsmäßige Bedeutung zu erkennen. Zudem verändert sich ihr Verhalten grundlegend und sie verlieren jegliche Aggression.

Ich erinnere an meine obenerwähnten Ausführungen über die funktionelle Transformation von Emotion (Lust, Angst, Wut, Sehnsucht, Trauer) in Sensation (Sinneswahrnehmungen und das Wahrnehmen von „Zuständen“), die den „östlichen Weisheitslehren“ zugrundeliegt. Es verschwinden die Emotionen, was bleibt sind „Eindrücke“. Das wird von „meditativer Kunst“ und „meditativer Musik“ sehr gut vermittelt.

Man brauch sich nur den anfangs erwähnten, schier unerträglichen „scheinexpansiven“ Eckart Tolle anzuschauen, um den durch Meditation hervorgerufenen Geisteszustand verkörpert zu finden. Erschreckend wie dieser perverse Murx, das diametrale Gegenteil der Orgontherapie, Millionen immer tiefer in die Falle verstrickt.